Die Vorweihnachtszeit ist heutzutage ohne den Adventskranz mit seinen vier Kerzen und den violetten, roten oder bunten Bändern nicht mehr vorstellbar. Fragt man nach dem Ursprung, dann heißt es „ein schöner, alter Brauch, den gab’ s schon immer“. Und dennoch gehört dieses Brauchtum wohl zu den jüngsten in unserer Berchtesgadener

Die Vorweihnachtszeit ist heutzutage ohne den Adventskranz mit seinen vier Kerzen und den violetten, roten oder bunten Bändern nicht mehr vorstellbar. Fragt man nach dem Ursprung, dann heißt es „ein schöner, alter Brauch, den gab’ s schon immer“. Und dennoch gehört dieses Brauchtum wohl zu den jüngsten in unserer Berchtesgadener

Heimat. Keine hundert Jahre und absolut evangelisch-lutherischer Herkunft! Deshalb sei ein Blick auf seine Entstehungsgeschichte erlaubt.

Der Adventskranz wurde 1839 in Hamburg von dem evangelisch-lutherischen Theologen und Erzieher Johann Heinrich Wichern (1808 – 1881) erfunden. Der engagierte Pädagoge nutzte seinen Adventskranz als Vorbereitungssymbol, um die Waisenkinder im sog. „Rauen Haus“ sinnhafter auf Weihnachten einstimmen zu können. Dieser  ursprüngliche Adventskranz hatte vier große rote Kerzen für die Sonntage und dazwischen weiße für jeden Werktag. Dieser evangelisch geprägte Adventsbrauch fand schnell nachhaltigen Eingang im norddeutschen Bürgertum.

ursprüngliche Adventskranz hatte vier große rote Kerzen für die Sonntage und dazwischen weiße für jeden Werktag. Dieser evangelisch geprägte Adventsbrauch fand schnell nachhaltigen Eingang im norddeutschen Bürgertum.

Der Weg nach Süddeutschland, wie nach Berchtesgaden, dauerte Jahrzehnte. Erst sehr spät nach seiner Einführung und sehr langsam erreichte der Adventskranz auch in katholischen Gegenden seine Anerkennung und Verbreitung. In München wurde 1930/31 erstmals ein Adventskranz in der katholischen Silvester-Kirche aufgezogen und von dort aus fand er sukzessive Aufnahme in den bürgerlichen Privathäusern.

Am ersten Adventssonntag des Jahres 1935 hat der damalige Kaplan Otto Schüller, ein  gebürtiger Münchner, mit Zustimmung seines Pfarrers und Dekans Linhardt den ersten Adventskranz in der Stiftskirche zu Berchtesgaden aufgezogen. Das war gerade mal vor nunmehr 85 Jahren.

gebürtiger Münchner, mit Zustimmung seines Pfarrers und Dekans Linhardt den ersten Adventskranz in der Stiftskirche zu Berchtesgaden aufgezogen. Das war gerade mal vor nunmehr 85 Jahren.

Dieses „neue“ Adventssymbol empfand die katholische Berchtesgadener Bevölkerung keineswegs neumodisch oder städtisch, sondern es kam sehr gut bei den eher konservativ eingestellten Berchtesgadenern an, wie sich der nachmalige Pfarrer Otto Schüller in seinen späteren Lebensjahren gerne schmunzelnd erinnerte. So darf es nicht verwundern, dass bereits ab dem Advent 1937 am Samstagvormittag vor dem ersten Adventssonntag die häuslichen Adventskränze in der Stiftskirche gesegnet wurden.

Die Verbreitung des Adventskranzes im Berchtesgadener Talkessel geschah in den darauffolgenden Jahren; die Pfarreien bzw. Pfarrkuratien von Unterstein und Bischofswiesen waren die ersten, die den kirchlichen bzw. häuslichen Adventskranz als neuen vorweihnachtlichen Brauch noch in der Vorkriegszeit einführten. Gesicherte Daten aus Marktschellenberg und Ramsau sind nicht bekannt. Für eine flächendeckende Ausbreitung des Adventskranzes im gesamten Berchtesgadener Raum sorgte sicherlich die starke evangelische Immigration nach dem 2. Weltkrieg.

Die Verbreitung des Adventskranzes im Berchtesgadener Talkessel geschah in den darauffolgenden Jahren; die Pfarreien bzw. Pfarrkuratien von Unterstein und Bischofswiesen waren die ersten, die den kirchlichen bzw. häuslichen Adventskranz als neuen vorweihnachtlichen Brauch noch in der Vorkriegszeit einführten. Gesicherte Daten aus Marktschellenberg und Ramsau sind nicht bekannt. Für eine flächendeckende Ausbreitung des Adventskranzes im gesamten Berchtesgadener Raum sorgte sicherlich die starke evangelische Immigration nach dem 2. Weltkrieg.

Der Adventskranz symbolisiert einerseits den Erdkreis mit den vier Himmelsrichtungen, aber auch die mit der Auferstehung Christi gegebene Ewigkeit des Lebens. Die vier Kerzen versinnbildlichen die Zunahme des Lichtes durch die Geburt Jesu Christi an Weihnachten. Grün ist die Farbe des Lebens. Übrigens soll man die Kerzen traditionellerweise der Reihe nach entgegen dem Uhrzeigersinn anzünden. Für den dritten Adventssonntag „Gaudete“ ist heute allgemein eine rosa Kerze üblich und der katholische Priester zelebriert die Hl. Messe in einem rosafarbenen Messgewand.

Heute erinnert nichts mehr an die einst evangelischen Wurzeln des Adventskranzes. Er ist inzwischen zu einem gut katholischen Brauchtum der Vorweihnachtszeit geworden, und seine Formen wie individuellen Ausschmückungen tragen sinnvoll dazu bei. Eine Stiftskirche ohne Adventskranz wäre unvorstellbar!

Heute erinnert nichts mehr an die einst evangelischen Wurzeln des Adventskranzes. Er ist inzwischen zu einem gut katholischen Brauchtum der Vorweihnachtszeit geworden, und seine Formen wie individuellen Ausschmückungen tragen sinnvoll dazu bei. Eine Stiftskirche ohne Adventskranz wäre unvorstellbar!

Am 1. Adventssonntag 2019

Johannes Schöbinger

Der Adventskranz – kein altes Berchtesgadener Brauchtum Text und Bilder

.

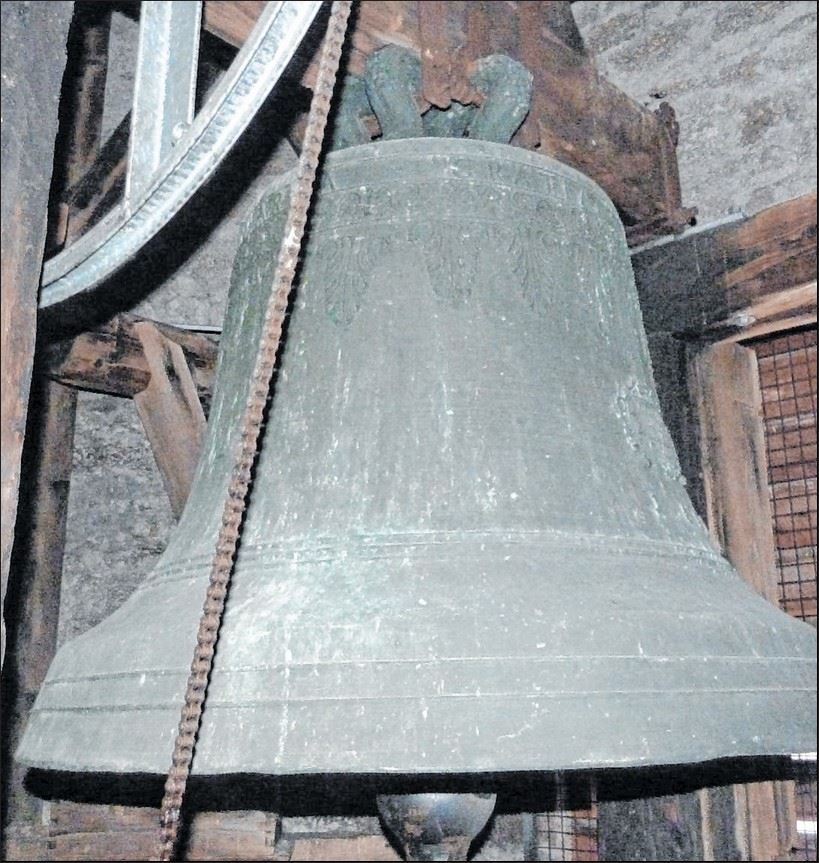

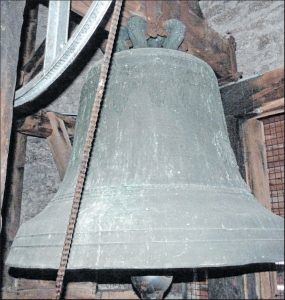

Die 179 Pfund schwere Chorglocke stiftete der geistliche Vater, der Leithauswirt Stephan Maltan; sie kostete mit den Schlosserarbeiten 119 Gulden 24 Kreuzer und war vom Salzburger Glockengießer Franz Gartner gegossen. Am Pfingstabend (1716) erklang sie zum ersten Male zur Vesper.« Die größten Feinde der Kirchenglocken sind, so kann man aus der Geschichte ablesen, die Kriege, stellvertretend natürlich für die, die sie führen. Auch im Zweiten Weltkrieg wurden in den frühen 1940er-Jahren deutschlandweit die Kirchenglocken eingesammelt. Als »Kanonen-Rohstoff«. So wurden am 17. und 18. März 1942 auch von den Türmen der Franziskanerkirche die Glocken abgenommen. Anders als im Ersten Weltkrieg zählte jetzt die kulturgeschichtliche Bedeutung nur noch bedingt. Die beiden größeren Glocken mussten ihren angestammten Platz in der Franziskanerkirche verlassen. Nur das sogenannte Hungerglöcklein durfte in der Laterne des Frauenturms verbleiben.

Weil der Turm jedoch der Kirchenstiftung St. Andreas gehört, musste sich nach der Glockenabnahme der Stiftskirchenmesner Georg Walch um das noch verbliebene Glöckchen bemühen. In dem oben genannten Büchlein schreibt der Hauschronist über Walchs Tun anerkennend: »Er verlegte in geschickter und mühsamer Arbeit auf dieses einzige Glöcklein den Ganzstundenschlag, auch den Viertelstundenschlag und richtete eine der Glockenschalen ein, die bisher im Klostergang zum Schlagwerk der Hausuhr gehört hatten.« Schon bald nach Ende des Zweiten Weltkrieges kamen alle Glocken des Berchtesgadener Landes – bis auf eine Glocke der Stiftskirche, die wahrscheinlich beim Transport zerbrach – wieder auf ihre alten Kirchtürme zurück. Glocken sind also, insbesondere die der Franziskanerkirche, nicht nur die Rufer zum Gottesdienst, sondern auch Geschichtenund Geschichtserzähler. Man muss nur aufmerksam zuhören können.

Dieter Meister

Die 179 Pfund schwere Chorglocke stiftete der geistliche Vater, der Leithauswirt Stephan Maltan; sie kostete mit den Schlosserarbeiten 119 Gulden 24 Kreuzer und war vom Salzburger Glockengießer Franz Gartner gegossen. Am Pfingstabend (1716) erklang sie zum ersten Male zur Vesper.« Die größten Feinde der Kirchenglocken sind, so kann man aus der Geschichte ablesen, die Kriege, stellvertretend natürlich für die, die sie führen. Auch im Zweiten Weltkrieg wurden in den frühen 1940er-Jahren deutschlandweit die Kirchenglocken eingesammelt. Als »Kanonen-Rohstoff«. So wurden am 17. und 18. März 1942 auch von den Türmen der Franziskanerkirche die Glocken abgenommen. Anders als im Ersten Weltkrieg zählte jetzt die kulturgeschichtliche Bedeutung nur noch bedingt. Die beiden größeren Glocken mussten ihren angestammten Platz in der Franziskanerkirche verlassen. Nur das sogenannte Hungerglöcklein durfte in der Laterne des Frauenturms verbleiben.

Weil der Turm jedoch der Kirchenstiftung St. Andreas gehört, musste sich nach der Glockenabnahme der Stiftskirchenmesner Georg Walch um das noch verbliebene Glöckchen bemühen. In dem oben genannten Büchlein schreibt der Hauschronist über Walchs Tun anerkennend: »Er verlegte in geschickter und mühsamer Arbeit auf dieses einzige Glöcklein den Ganzstundenschlag, auch den Viertelstundenschlag und richtete eine der Glockenschalen ein, die bisher im Klostergang zum Schlagwerk der Hausuhr gehört hatten.« Schon bald nach Ende des Zweiten Weltkrieges kamen alle Glocken des Berchtesgadener Landes – bis auf eine Glocke der Stiftskirche, die wahrscheinlich beim Transport zerbrach – wieder auf ihre alten Kirchtürme zurück. Glocken sind also, insbesondere die der Franziskanerkirche, nicht nur die Rufer zum Gottesdienst, sondern auch Geschichtenund Geschichtserzähler. Man muss nur aufmerksam zuhören können.

Dieter Meister  Im Marienmonat Mai wird die Gottesmutter in feierlichen Andachten verehrt

Im Marienmonat Mai wird die Gottesmutter in feierlichen Andachten verehrt Vor allem in den der Heiligen Jungfrau geweihten Kirchen und Kapellen traf man sich zur Marienverehrung, zu deren Kern eben das feierliche „Ave Maria“ gehörte. Dem Gebet des Rosenkranzes hatten sich auch bei uns in der damaligen Fürstpropstei Berchtesgaden vor allem die Mitglieder der 1646 gegründeten Rosenkranz-Bruderschaft verschrieben. Dazu versammelten sich deren Mitglieder in der Stiftskirche vor dem linken Seitenaltar.

Vor allem in den der Heiligen Jungfrau geweihten Kirchen und Kapellen traf man sich zur Marienverehrung, zu deren Kern eben das feierliche „Ave Maria“ gehörte. Dem Gebet des Rosenkranzes hatten sich auch bei uns in der damaligen Fürstpropstei Berchtesgaden vor allem die Mitglieder der 1646 gegründeten Rosenkranz-Bruderschaft verschrieben. Dazu versammelten sich deren Mitglieder in der Stiftskirche vor dem linken Seitenaltar. In der Wallfahrtskirche Maria Heimsuchung in Ettenberg gibt es im Gewölbezwickel ein Fresko mit der Inschrift „Auxilium Christianorum – Maria, die Hilfe der Christenheit“ und dabei ist die berühmte Seeschlacht von Lepanto vom 7. Oktober 1571 dargestellt.

In der Wallfahrtskirche Maria Heimsuchung in Ettenberg gibt es im Gewölbezwickel ein Fresko mit der Inschrift „Auxilium Christianorum – Maria, die Hilfe der Christenheit“ und dabei ist die berühmte Seeschlacht von Lepanto vom 7. Oktober 1571 dargestellt. Wenn bei der Fronleichnamsprozession die Dirndl des Trachtenvereins d‘ Kehlstoana die sog. Bauernmadonna mittragen, dann hat diese Muttergottes einen wunderbaren Filigranrosenkranz mit dabei. Ist das nicht auch ein lebendiges Beispiel der örtlichen Marienverehrung?

Wenn bei der Fronleichnamsprozession die Dirndl des Trachtenvereins d‘ Kehlstoana die sog. Bauernmadonna mittragen, dann hat diese Muttergottes einen wunderbaren Filigranrosenkranz mit dabei. Ist das nicht auch ein lebendiges Beispiel der örtlichen Marienverehrung?

Berchtesgadener Land – Mit dem Gründonnerstag beginnen die Kartage im engeren Sinne. Am Vorabend des Karfreitags, ohne den es keine Auferstehung und kein Ostern gäbe, gedenkt die Kirche des letzten Abendmahls Jesu. Doch wie ist der Name »Gründonnerstag« eigentlich entstanden, und welche Bräuche und Rituale sind mit diesem Tag verbunden? Berchtesgadens Pfarrer Thomas Frauenlob hat eine Erklärung parat.

Zur Entstehung des Namens bereits vor dem 15. Jahrhundert gibt es diverse Theorien. Er wird zum Teil aus dem seit dem 14. Jahrhundert bezeugten, womöglich schon älteren Brauch hergeleitet, am Gründonnerstag grünes Gemüse, junge Triebe und grüne Kräuter zu essen. Dies passt nicht nur zu den Fastenvorschriften der Karwoche, sondern auch zu vorchristlichen Vorstellungen, dass man so die Kraft des Frühlings und eine Heilwirkung für das ganze Jahr aufnahm.

Einer anderen Erklärung zufolge, der sich auch Berchtesgadens Pfarrer, Monsignore Dr. Thomas Frauenlob, anschließt, entstand das Essen des Grünzeugs durch ein Missverständnis: »Gründonnerstag kommt von Greinen, ein altes Wort für Weinen.« Aus dem mittelhochdeutschen »grien donnerstag« ist wohl in der volkstümlichen Interpretation „der Spinatdonnerstag geworden«, so Frauenlob. Das Weinen bezog sich einerseits auf die Büßer, die vorher Exkommunizierten, die seit dem 4. Jahrhundert an diesem Tag nach Buße und Vergebung wieder zur Kommunion zugelassen wurden, andererseits auf Jesu banges Nachtgebet voller Todesangst im Garten Getsemani nach dem Mahl.

Eine freudige und eine traurige Seite

»Interessant finde ich auch die Parallele zu den Bitterkräutern im Pessachmahl, mit denen die Juden der Bitternis der Sklaverei in Ägypten gedachten«, ergänzt Frauenlob. Der Gründonnerstag habe liturgisch deutlich zwei Teile: eine freudige mit der Pessachfeier, die Jesus den Evangelisten Markus, Matthäus und Lukas zufolge als Jude mit seinen Jüngern beging und mit der Einsetzung der Eucharistie neu deutete, und eine traurige. Nach dem Gloria schweigen alle Glocken und die Orgel bis zum Gloria der Osternacht. Am Ende des Gottesdienstes werden die restlichen Hostien, das »Allerheiligste«, an einen anderen Ort übertragen, und der Altartisch wird kahl geräumt. Die Kommunion wird an diesem Tag nicht nur in Gestalt des Leibes, sondern auch des Blutes Christi, in Brot und Wein ausgeteilt. Und vielerorts wäscht der Pfarrer als Symbol für den vom Evangelisten Johannes überlieferten Dienst Jesu an seinen Jüngern und für die Nächstenliebe Pfarrangehörigen die Füße. Nach der Messe sind stille Anbetungen oder »Ölbergandachten« üblich. »Chrisam« kommt von »Christus« Ein weiteres, schönes liturgisches Ritual hat Frauenlob vor zwei Jahren neu eingeführt. Sein damaliger Kaplan Gerhard Wiesheu hatte es aus seiner Heimat Moosburg mitgebracht. Bei der Gabenbereitung werden am Gründonnerstag von Kommunion- und Firmkindern oder älteren Leuten die bei der »Chrisammesse« gesegneten heiligen Öle gebracht, und vom Diakon und Lektor wird dazu eine Deutung und Fürbitte formuliert. Die »Chrisammesse« wird in der Erzdiözese München und Freising immer am Mittwochnachmittag im Münchner Liebfrauendom von Kardinal Reinhard Marx zelebriert, also quasi am Vorabend des Gründonnerstags. Traditionell wurden die Öle in der ersten Messe am Gründonnerstag gesegnet, wenn auf Einladung des Erzbischofs alle Priester zusammen kamen, um ihre Gelübde zu erneuern. Die gesegneten Öle gab der Bischof dann seinen Priestern als Beauftragte mit in ihre Pfarreien. »Chrisam« leitet sich von »Christus« ab, dem griechischen Wort für »Der Gesalbte«, was dem hebräischen Wort „Messias“ entspricht.

Es gibt dreierlei Öle. Das aromatische »Chrisamöl«, das aus Olivenöl, Rosenöl und Gewürzen besteht, wird bei Taufe, Firmung, Priester und Bischofsweihe und Altarweihe verwendet.

Duft nach Rose, Zimt oder Zitrone

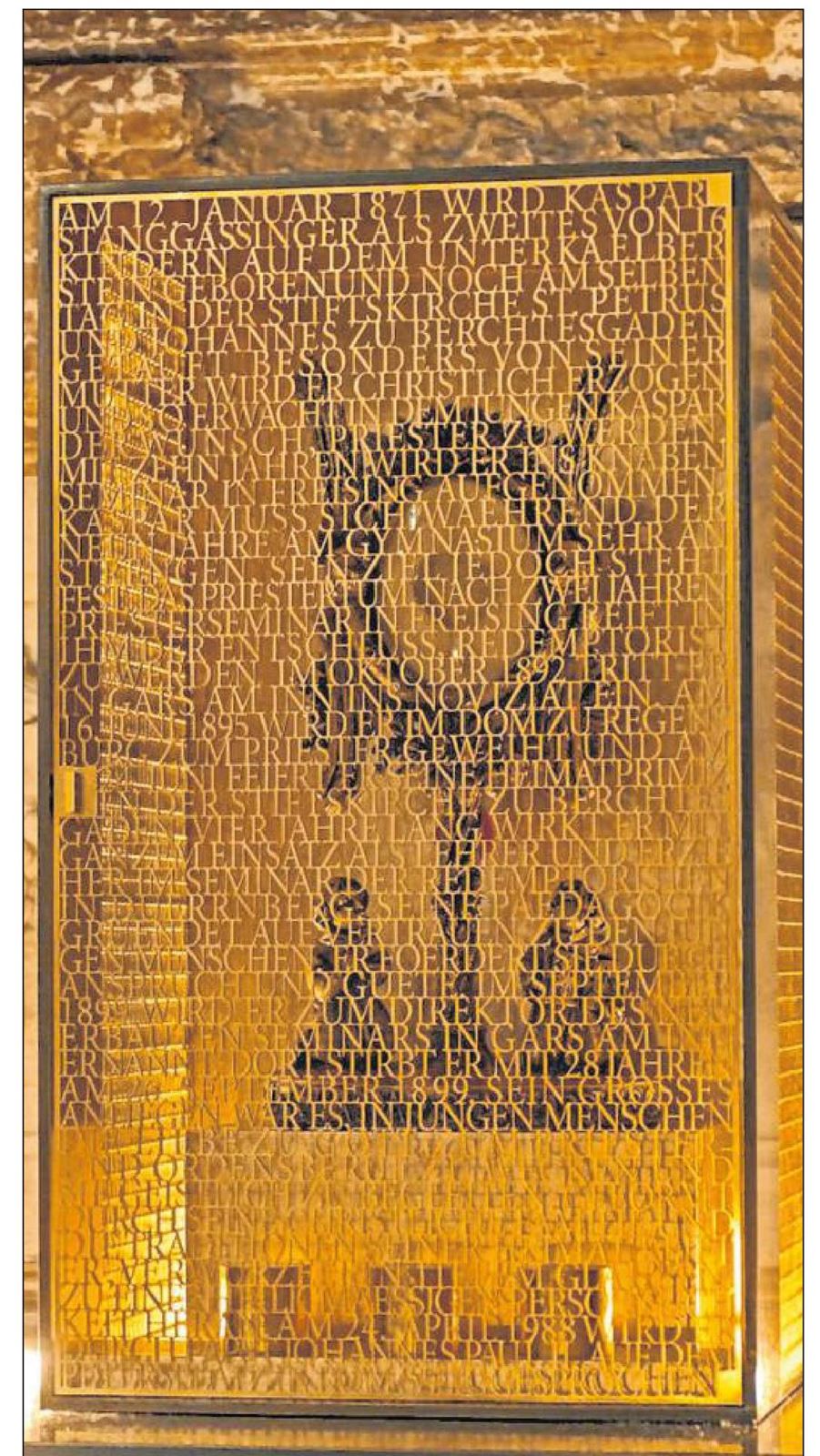

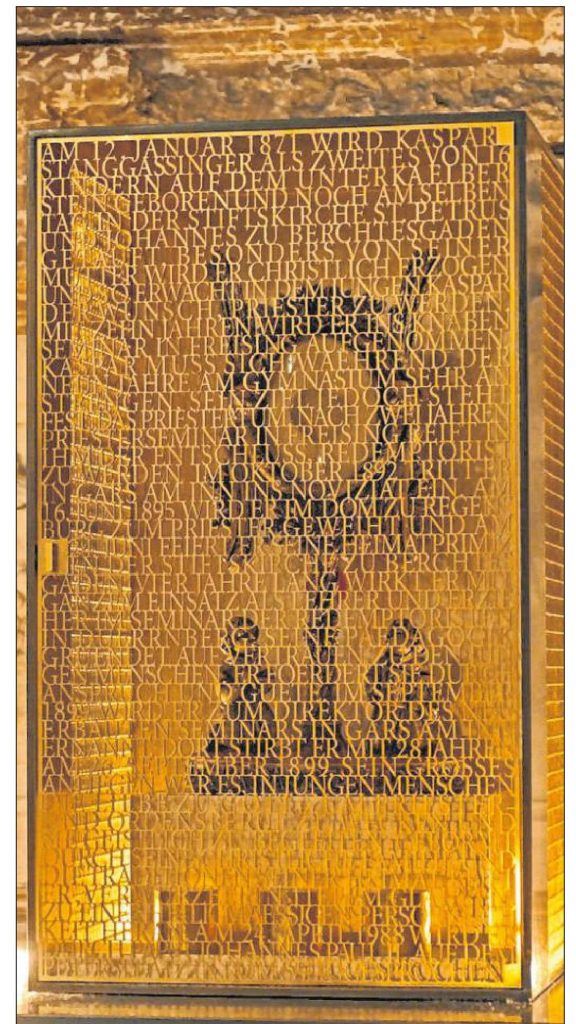

Das wärmende Kranken öl, das nach Zimt duftet, dient für die Krankensalbung und letzte Ölung. Und das »Katechumenen Öl«, eingesetzt bei der Aufnahme in die Gruppe der Taufbewerber, riecht laut Frauenlob »zitronig-erfrischend« und weckt den Geist auf. In drei Gefäßen werden die Öle im Kaspar Stangassinger-Schrein am Augustinus-Altar rechts in der Stiftskirche aufbewahrt. Den Schrein und die Gefäße hat das Künstlerpaar Lutzenberger aus Bad Wörishofen 2015 geschaffen. »Wenn Schulklassen kommen, lasse ich sie immer riechen, weil ich diese Gelegenheit als Kind nicht gehabt habe«, so Pfarrer Frauenlob. Bei jeder Taufe würden die Öle direkt aus dem Schrein des Glaubens-Vorbilds für den Täufling genommen.

»Am Gründonnerstag sind meistens auch die Eier gefärbt worden. Das war immer ein schöner Geruch nach Essig«, erinnert sich der Berchtesgadener Pfarrer an frühere Zeiten. Also wirklich ein Tag für alle Sinne, dieser »Gründonnerstag«,

Veronika Mergenthal

Quelle Berchtesgadener Anzeiger, Donnerstag, den 29. März 201

Berchtesgadener Land – Mit dem Gründonnerstag beginnen die Kartage im engeren Sinne. Am Vorabend des Karfreitags, ohne den es keine Auferstehung und kein Ostern gäbe, gedenkt die Kirche des letzten Abendmahls Jesu. Doch wie ist der Name »Gründonnerstag« eigentlich entstanden, und welche Bräuche und Rituale sind mit diesem Tag verbunden? Berchtesgadens Pfarrer Thomas Frauenlob hat eine Erklärung parat.

Zur Entstehung des Namens bereits vor dem 15. Jahrhundert gibt es diverse Theorien. Er wird zum Teil aus dem seit dem 14. Jahrhundert bezeugten, womöglich schon älteren Brauch hergeleitet, am Gründonnerstag grünes Gemüse, junge Triebe und grüne Kräuter zu essen. Dies passt nicht nur zu den Fastenvorschriften der Karwoche, sondern auch zu vorchristlichen Vorstellungen, dass man so die Kraft des Frühlings und eine Heilwirkung für das ganze Jahr aufnahm.

Einer anderen Erklärung zufolge, der sich auch Berchtesgadens Pfarrer, Monsignore Dr. Thomas Frauenlob, anschließt, entstand das Essen des Grünzeugs durch ein Missverständnis: »Gründonnerstag kommt von Greinen, ein altes Wort für Weinen.« Aus dem mittelhochdeutschen »grien donnerstag« ist wohl in der volkstümlichen Interpretation „der Spinatdonnerstag geworden«, so Frauenlob. Das Weinen bezog sich einerseits auf die Büßer, die vorher Exkommunizierten, die seit dem 4. Jahrhundert an diesem Tag nach Buße und Vergebung wieder zur Kommunion zugelassen wurden, andererseits auf Jesu banges Nachtgebet voller Todesangst im Garten Getsemani nach dem Mahl.

Eine freudige und eine traurige Seite

»Interessant finde ich auch die Parallele zu den Bitterkräutern im Pessachmahl, mit denen die Juden der Bitternis der Sklaverei in Ägypten gedachten«, ergänzt Frauenlob. Der Gründonnerstag habe liturgisch deutlich zwei Teile: eine freudige mit der Pessachfeier, die Jesus den Evangelisten Markus, Matthäus und Lukas zufolge als Jude mit seinen Jüngern beging und mit der Einsetzung der Eucharistie neu deutete, und eine traurige. Nach dem Gloria schweigen alle Glocken und die Orgel bis zum Gloria der Osternacht. Am Ende des Gottesdienstes werden die restlichen Hostien, das »Allerheiligste«, an einen anderen Ort übertragen, und der Altartisch wird kahl geräumt. Die Kommunion wird an diesem Tag nicht nur in Gestalt des Leibes, sondern auch des Blutes Christi, in Brot und Wein ausgeteilt. Und vielerorts wäscht der Pfarrer als Symbol für den vom Evangelisten Johannes überlieferten Dienst Jesu an seinen Jüngern und für die Nächstenliebe Pfarrangehörigen die Füße. Nach der Messe sind stille Anbetungen oder »Ölbergandachten« üblich. »Chrisam« kommt von »Christus« Ein weiteres, schönes liturgisches Ritual hat Frauenlob vor zwei Jahren neu eingeführt. Sein damaliger Kaplan Gerhard Wiesheu hatte es aus seiner Heimat Moosburg mitgebracht. Bei der Gabenbereitung werden am Gründonnerstag von Kommunion- und Firmkindern oder älteren Leuten die bei der »Chrisammesse« gesegneten heiligen Öle gebracht, und vom Diakon und Lektor wird dazu eine Deutung und Fürbitte formuliert. Die »Chrisammesse« wird in der Erzdiözese München und Freising immer am Mittwochnachmittag im Münchner Liebfrauendom von Kardinal Reinhard Marx zelebriert, also quasi am Vorabend des Gründonnerstags. Traditionell wurden die Öle in der ersten Messe am Gründonnerstag gesegnet, wenn auf Einladung des Erzbischofs alle Priester zusammen kamen, um ihre Gelübde zu erneuern. Die gesegneten Öle gab der Bischof dann seinen Priestern als Beauftragte mit in ihre Pfarreien. »Chrisam« leitet sich von »Christus« ab, dem griechischen Wort für »Der Gesalbte«, was dem hebräischen Wort „Messias“ entspricht.

Es gibt dreierlei Öle. Das aromatische »Chrisamöl«, das aus Olivenöl, Rosenöl und Gewürzen besteht, wird bei Taufe, Firmung, Priester und Bischofsweihe und Altarweihe verwendet.

Duft nach Rose, Zimt oder Zitrone

Das wärmende Kranken öl, das nach Zimt duftet, dient für die Krankensalbung und letzte Ölung. Und das »Katechumenen Öl«, eingesetzt bei der Aufnahme in die Gruppe der Taufbewerber, riecht laut Frauenlob »zitronig-erfrischend« und weckt den Geist auf. In drei Gefäßen werden die Öle im Kaspar Stangassinger-Schrein am Augustinus-Altar rechts in der Stiftskirche aufbewahrt. Den Schrein und die Gefäße hat das Künstlerpaar Lutzenberger aus Bad Wörishofen 2015 geschaffen. »Wenn Schulklassen kommen, lasse ich sie immer riechen, weil ich diese Gelegenheit als Kind nicht gehabt habe«, so Pfarrer Frauenlob. Bei jeder Taufe würden die Öle direkt aus dem Schrein des Glaubens-Vorbilds für den Täufling genommen.

»Am Gründonnerstag sind meistens auch die Eier gefärbt worden. Das war immer ein schöner Geruch nach Essig«, erinnert sich der Berchtesgadener Pfarrer an frühere Zeiten. Also wirklich ein Tag für alle Sinne, dieser »Gründonnerstag«,

Veronika Mergenthal

Quelle Berchtesgadener Anzeiger, Donnerstag, den 29. März 201

Ostern ist das höchste und zugleich älteste Fest der Christenheit. In diesem Zusammenhang sind im Lauf der Jahrhunderte zahlreiche Bräuche entstanden. Nachfolgend wird eine Auswahl der wohl bekanntesten vorgestellt und kurz erläutert.

Der Name Gründonnerstag leitet sich vom mittelhochdeutschen „greinen“ oder „grienen“, vom klagenden Weinen her. An diesem Tag wurden die Sünder, die während der Fastenzeit Buße geleistet hatten, die „Greinenden“, wieder in die gottesdienstliche Gemeinschaft aufgenommen. Deshalb kennt man bei uns auch die Bezeichnung „Antlasstag“ (= Entlasstag).

Fußwaschung: Als Zeichen der dienenden Liebe Jesu waschen in vielen Kirchen die Priester in Erinnerung an die Apostel zwölf Männern oder Frauen die Füße. Dieser Brauch stammt eigentlich aus dem Klosterleben und wurde im 12. Jahrhundert in die Liturgie eingeführt.

Ostern ist das höchste und zugleich älteste Fest der Christenheit. In diesem Zusammenhang sind im Lauf der Jahrhunderte zahlreiche Bräuche entstanden. Nachfolgend wird eine Auswahl der wohl bekanntesten vorgestellt und kurz erläutert.

Der Name Gründonnerstag leitet sich vom mittelhochdeutschen „greinen“ oder „grienen“, vom klagenden Weinen her. An diesem Tag wurden die Sünder, die während der Fastenzeit Buße geleistet hatten, die „Greinenden“, wieder in die gottesdienstliche Gemeinschaft aufgenommen. Deshalb kennt man bei uns auch die Bezeichnung „Antlasstag“ (= Entlasstag).

Fußwaschung: Als Zeichen der dienenden Liebe Jesu waschen in vielen Kirchen die Priester in Erinnerung an die Apostel zwölf Männern oder Frauen die Füße. Dieser Brauch stammt eigentlich aus dem Klosterleben und wurde im 12. Jahrhundert in die Liturgie eingeführt. Im Blick auf die Feier des Leidens Christi verstummen nach überkommenem Brauch am Gründonnerstag mittags die Kirchenglocken. Seit der Liturgiereform schweigen jedoch Glocken und Orgel erst nach der Abendmahlfeier. Der Volksmund sagt: „Die Glocken fliegen nach Rom“.

Als Ausdruck der Trauer rattern und knattern nur noch hölzerne Ratschen und

Im Blick auf die Feier des Leidens Christi verstummen nach überkommenem Brauch am Gründonnerstag mittags die Kirchenglocken. Seit der Liturgiereform schweigen jedoch Glocken und Orgel erst nach der Abendmahlfeier. Der Volksmund sagt: „Die Glocken fliegen nach Rom“.

Als Ausdruck der Trauer rattern und knattern nur noch hölzerne Ratschen und  Klappern, mit denen bei uns die Ministranten an den Kartagen durch den Markt lziehen oder vom Kirchturm aus die Gläubigen zum Gebet rufen. Als weiteres Zeichen der Trauer werden die Altäre entblößt.

Der Karfreitag, wegen des Todes Jesu auch Klagefreitag genannt, ist geprägt vom Kirchenbesuch. Dazu zählt natürlich um 15:00 Uhr die Karfreitagsliturgie mit der Verehrung des Kreuzes Christi. Da unsere Kirchen über sehr schön ausgestattete und z. T. alte Heilige Gräber verfügen, ist der Brauch „unser’m Herrn Grabkugei’n schaugn“ überaus lebendig.

Klappern, mit denen bei uns die Ministranten an den Kartagen durch den Markt lziehen oder vom Kirchturm aus die Gläubigen zum Gebet rufen. Als weiteres Zeichen der Trauer werden die Altäre entblößt.

Der Karfreitag, wegen des Todes Jesu auch Klagefreitag genannt, ist geprägt vom Kirchenbesuch. Dazu zählt natürlich um 15:00 Uhr die Karfreitagsliturgie mit der Verehrung des Kreuzes Christi. Da unsere Kirchen über sehr schön ausgestattete und z. T. alte Heilige Gräber verfügen, ist der Brauch „unser’m Herrn Grabkugei’n schaugn“ überaus lebendig.

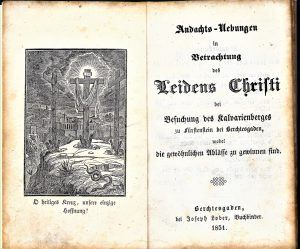

Der Kalvarienberg am Fürstenstein wird neben dem Heiligen Grab fleißig besucht. Für dieses sog. „Kalvarienberg-Abbeten“ gibt es seit gut 150 Jahren ein eigenes Andachtsbüchlein.

Während früher das Osterfeuer bereits am Karsamstag morgen auf die alte Art aus dem Feuerstein geschlagen wurde, beginnt heutzutage die Osternachtfeier vor der Kirche mit der Entzündung und der Segnung des Osterfeuers. Das Element Feuer kommt nur einmal in der Liturgie vor, nämlich in dieser Feier. Das Feuer gilt hier als Symbol für die Sonne, die Wärme und Licht gibt und damit Leben ermöglicht. Der Brauch, dass Kinder in einer Laterne das Osterfeuer nach Hause brachten und damit das Herdfeuer entzündeten, ist abhanden gekommen.

Die Osterkerze wird am Osterfeuer entzündet. Die Kerze ist meist mit

Der Kalvarienberg am Fürstenstein wird neben dem Heiligen Grab fleißig besucht. Für dieses sog. „Kalvarienberg-Abbeten“ gibt es seit gut 150 Jahren ein eigenes Andachtsbüchlein.

Während früher das Osterfeuer bereits am Karsamstag morgen auf die alte Art aus dem Feuerstein geschlagen wurde, beginnt heutzutage die Osternachtfeier vor der Kirche mit der Entzündung und der Segnung des Osterfeuers. Das Element Feuer kommt nur einmal in der Liturgie vor, nämlich in dieser Feier. Das Feuer gilt hier als Symbol für die Sonne, die Wärme und Licht gibt und damit Leben ermöglicht. Der Brauch, dass Kinder in einer Laterne das Osterfeuer nach Hause brachten und damit das Herdfeuer entzündeten, ist abhanden gekommen.

Die Osterkerze wird am Osterfeuer entzündet. Die Kerze ist meist mit  Kreuz, Alpha und Omega – dem ersten und letzten Buchstaben des griechischen Alphabets, der Jahreszahl 2018 und fünf farbigen Wachsnägeln als Symbole für die Wunden Christi am Kreuz geschmückt.

Die Osterkerze wird in die dunkle Kirche getragen und Christus dreimal als „Licht der Welt“ angerufen: Lumen Christi. An der Osterkerze entzünden in der Osternacht die Gläubigen ihre eigene Kerzen.

Osterwasser/Weihwasser: Wasser gilt seit jeher als Symbol für Reinigung, Erfrischung, Lebensfreude; ohne Wasser kein Leben. Mittels einer Lesung aus dem Alten Testament wird auch an den befreienden Durchzug durch das Schilfmeer erinnert. In der Osternacht wurden früher die Taufbewerber, die Katechumenen, getauft. Auch deshalb wird in der Liturgie das Taufversprechen erneuert.

Kreuz, Alpha und Omega – dem ersten und letzten Buchstaben des griechischen Alphabets, der Jahreszahl 2018 und fünf farbigen Wachsnägeln als Symbole für die Wunden Christi am Kreuz geschmückt.

Die Osterkerze wird in die dunkle Kirche getragen und Christus dreimal als „Licht der Welt“ angerufen: Lumen Christi. An der Osterkerze entzünden in der Osternacht die Gläubigen ihre eigene Kerzen.

Osterwasser/Weihwasser: Wasser gilt seit jeher als Symbol für Reinigung, Erfrischung, Lebensfreude; ohne Wasser kein Leben. Mittels einer Lesung aus dem Alten Testament wird auch an den befreienden Durchzug durch das Schilfmeer erinnert. In der Osternacht wurden früher die Taufbewerber, die Katechumenen, getauft. Auch deshalb wird in der Liturgie das Taufversprechen erneuert.

Ostereier: Das Ei beschäftigt schon früh in der Kulturgeschichte die Phantasie der Menschen. Es gilt als Ursprungsort des Menschen oder gar des Universums; ihm wurde eine beschützende Kraft zugeschrieben. .Auch als Symbol hat das Ei eine wichtige Rolle gespielt. Man staunte über die vollendete Form. Und dass aus einem scheinbar toten Körper etwas Lebendiges hervorkommt, machte das Ei zum Symbol der Fruchtbarkeit und des neuen Lebens. „Gleich einem Ei springt das Grab auf“ meinte der Kirchenvater Augustinus und sah im Ei ein Symbol für das vorhandene, aber noch nicht sichtbare neue Leben gleich dem auferstandenen Christus.

Seit dem Mittelalter war das Ei eine Berechnungseinheit für Pacht und Zins. So mussten z. B. die Gerer Bauern jährlich dem Mesner eine bestimmte Anzahl von Eiern als Läutgeld abliefern.

Warum die Eier gefärbt wurden, lässt sich nicht eindeutig erklären. Man nimmt an, dass man sie als gekochte Eier von den Zinseiern unterscheiden oder für die österliche Segnung in der Kirche schmücken wollte. Bei uns gibt es seit dem 13. Jahrhundert die „Roteier“, wobei die rote Farbe auf die Liebe, die Freude, aber auch auf das blutige Sterben Christi hinweisen soll.

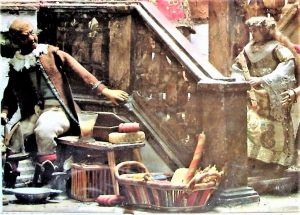

Osterspeisen: Hier handelt es sich um die Speisen, die in der Osternacht gesegnet werden. Speziell die Segnung von Ostereiern ist schon im 12. Jahrhundert nachweisbar; „vom Fasten zum Fest“. Einer uralten Tradition gemäß werden dazu die am Gründonnerstag gelegten Eier – sofern man noch Hühner hat – , die Antlasseier, verwendet. Der Brauch der österlichen Speisensegnung gehört zur Feier der Osternacht. Im Speisenkorb finden sich neben den erwähnten Eiern, Salz, Butter, der Osterfladen , Speck oder Schinken und Kren. Dass die Eier vor der Speisenweihe an beiden Enden aufgeschlagen werden sollen, damit die Weihe besser hinein kam, entspricht wohl eher einer magischen Glaubensvorstellung.

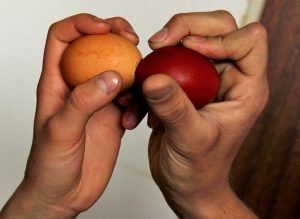

Oapecken (Eierpecken) ist ein alter Osterbrauch mit gekochten, farbigen Eiern. Zuerst „Spitz auf Spitz“; da wird mit der Spitze des Eis solange gegen das Ei des Konkurrenten gestoßen, bis eines der beiden zu Bruch geht. Dann werden die stumpfen Enden gegen einander gepeckt. Der Sieger erhält das „eingehauene“ Ei.

Osterspaziergang – Emmausgang: Er erinnert an den Marsch der Jünger von

Ostereier: Das Ei beschäftigt schon früh in der Kulturgeschichte die Phantasie der Menschen. Es gilt als Ursprungsort des Menschen oder gar des Universums; ihm wurde eine beschützende Kraft zugeschrieben. .Auch als Symbol hat das Ei eine wichtige Rolle gespielt. Man staunte über die vollendete Form. Und dass aus einem scheinbar toten Körper etwas Lebendiges hervorkommt, machte das Ei zum Symbol der Fruchtbarkeit und des neuen Lebens. „Gleich einem Ei springt das Grab auf“ meinte der Kirchenvater Augustinus und sah im Ei ein Symbol für das vorhandene, aber noch nicht sichtbare neue Leben gleich dem auferstandenen Christus.

Seit dem Mittelalter war das Ei eine Berechnungseinheit für Pacht und Zins. So mussten z. B. die Gerer Bauern jährlich dem Mesner eine bestimmte Anzahl von Eiern als Läutgeld abliefern.

Warum die Eier gefärbt wurden, lässt sich nicht eindeutig erklären. Man nimmt an, dass man sie als gekochte Eier von den Zinseiern unterscheiden oder für die österliche Segnung in der Kirche schmücken wollte. Bei uns gibt es seit dem 13. Jahrhundert die „Roteier“, wobei die rote Farbe auf die Liebe, die Freude, aber auch auf das blutige Sterben Christi hinweisen soll.

Osterspeisen: Hier handelt es sich um die Speisen, die in der Osternacht gesegnet werden. Speziell die Segnung von Ostereiern ist schon im 12. Jahrhundert nachweisbar; „vom Fasten zum Fest“. Einer uralten Tradition gemäß werden dazu die am Gründonnerstag gelegten Eier – sofern man noch Hühner hat – , die Antlasseier, verwendet. Der Brauch der österlichen Speisensegnung gehört zur Feier der Osternacht. Im Speisenkorb finden sich neben den erwähnten Eiern, Salz, Butter, der Osterfladen , Speck oder Schinken und Kren. Dass die Eier vor der Speisenweihe an beiden Enden aufgeschlagen werden sollen, damit die Weihe besser hinein kam, entspricht wohl eher einer magischen Glaubensvorstellung.

Oapecken (Eierpecken) ist ein alter Osterbrauch mit gekochten, farbigen Eiern. Zuerst „Spitz auf Spitz“; da wird mit der Spitze des Eis solange gegen das Ei des Konkurrenten gestoßen, bis eines der beiden zu Bruch geht. Dann werden die stumpfen Enden gegen einander gepeckt. Der Sieger erhält das „eingehauene“ Ei.

Osterspaziergang – Emmausgang: Er erinnert an den Marsch der Jünger von  Jerusalem in das kleine Dorf Emmaus, bei dem ihnen der Auferstandene erschien. Während der pfarrliche Emmausgang heute verschwunden ist, wird der Osterspaziergang in den Familien gepflegt. Der Ostermontag ist ein „Menschertag“. Der ‚Bursch‘ holt sich von seinem Dirndl die roten Ostereier als Ostergeschenk ab. Am Nachmittag geht man „Emaus“; was man scherzhaft als „ebenaus-gehen“ auslegte und abends traf man sich zum Osterkranzl. Schon bei Johann Wolfgang von Goethe können wir im Osterspaziergang lesen: „Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden, belebenden Blick.“ Und dazu bietet sich der Emmaus-Rundweg von der Kirchleitenkapelle über Soleleitungsweg und Kalvarienberg zur Franziskanerkirche und durch die Fußgängerzone bis zur Stiftskirche an.

Jerusalem in das kleine Dorf Emmaus, bei dem ihnen der Auferstandene erschien. Während der pfarrliche Emmausgang heute verschwunden ist, wird der Osterspaziergang in den Familien gepflegt. Der Ostermontag ist ein „Menschertag“. Der ‚Bursch‘ holt sich von seinem Dirndl die roten Ostereier als Ostergeschenk ab. Am Nachmittag geht man „Emaus“; was man scherzhaft als „ebenaus-gehen“ auslegte und abends traf man sich zum Osterkranzl. Schon bei Johann Wolfgang von Goethe können wir im Osterspaziergang lesen: „Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden, belebenden Blick.“ Und dazu bietet sich der Emmaus-Rundweg von der Kirchleitenkapelle über Soleleitungsweg und Kalvarienberg zur Franziskanerkirche und durch die Fußgängerzone bis zur Stiftskirche an.

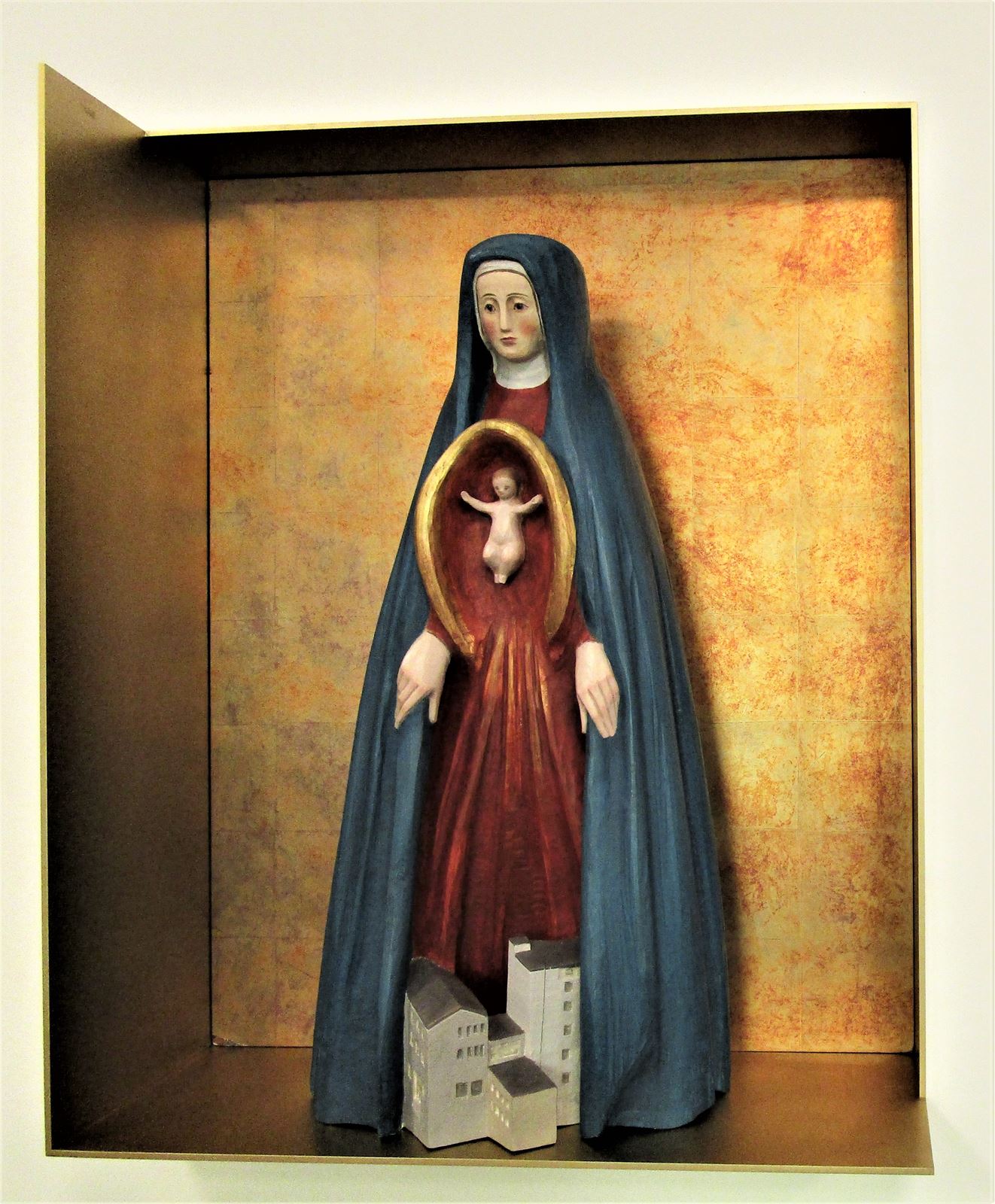

des Dach über dem Kopf zu haben und vier Wände sein eigen zu nennen, ist ein hohes Gut. Im besten Fall finden wir da Schutz und Heimat, Intimität und Geborgenheit. Wie viel mehr gilt diese Feststellung für den kranken Menschen, der nicht nur einer optimalen ärztlichen Versorgung und Betreuung bedarf, sondern auch ein Bedürfnis nach klinischer Seelsorge hat, um heilende Kräfte im Kranken zu wecken.

Am 27.06.2014 wurde die völlig umgestaltete Kapelle der Kreisklinik Berchtesgaden durch Weihbischof Wolfgang Bischof eingeweiht. Seither stand wieder ein Raum der Stille und des Gebetes für die Kranken und deren Angehörige zur Verfügung: Als Obdach für die Seele beim wöchentlichen Gottesdienst, zum meditativen Innehalten und für die individuelle Begegnung mit Gott, zum Ruhe suchen und zum Ruhe finden. Obwohl nach übereinstimmender Meinung ein wunderbarer Ort zum „Still sein vor dem Herrn“ hatten die Berchtesgadener das unbestimmte, aber starke Gefühl, dass etwas fehle.

Der Verein der Freunde der Kreisklinik Berchtesgaden nahm sich diesem Anliegen an und konnte das Erfordernis nach einer marianischen Darstellung feststellen, die zur Kliniksituation passt und einen Bezug zur kunst- und kulturhistorischen Prägung der Region aufweist. In vielen Gesprächen mit dem Pfarrverband Berchtesgaden, dem Krankenhausträger, den Kliniken Südostbayern, sogar Herr Landrat Georg Grabner wurde eingebunden, sowie dem Kunstreferat der Erzdiözese München-Freising wurde eine allgemein akzeptable Lösung gefunden: Die Schutzmantelmadonna des verstorbenen Berchtesgadener Künstlers Hans Richter sollte passend in die Wand neben der Eingangstür eingefügt werden und die Kapelle marianisch bereichern. Da es sich bei diesem Andachtsbild um eine „Maria gravida“, also um eine Maria in der Hoffnung handelt, wird hiermit auch an die ehemalige Geburtsabteilung auf dem gleichen Stockwerk erinnert.

Der Grafinger Bildhauer Robert M. Weber hat nun diesen Auftrag umgesetzt und Marienbild hat einen neuen prägenden wie einladenden Platz in der Kapelle erhalten.

Am kommenden Freitag, dem 23. März 2018, um 16:00 Uhr wird das Andachtsbild im Rahmen einer Hl. Messe von Pfarrer Dr. Thomas Frauenlob und Krankenhausseelsorger Pater Benno gesegnet. Die musikalische Umrahmung liegt bei Familie Holzner. Die örtliche Bevölkerung ist herzlich zur Segnungsfeier eingeladen.

Foto: Die Schutzmantelmadonna (zugleich Maria gravida) an ihrem neuen Ort.

16.03.2018

Johannes Schöbinger

Vorstandsmitglied

des Dach über dem Kopf zu haben und vier Wände sein eigen zu nennen, ist ein hohes Gut. Im besten Fall finden wir da Schutz und Heimat, Intimität und Geborgenheit. Wie viel mehr gilt diese Feststellung für den kranken Menschen, der nicht nur einer optimalen ärztlichen Versorgung und Betreuung bedarf, sondern auch ein Bedürfnis nach klinischer Seelsorge hat, um heilende Kräfte im Kranken zu wecken.

Am 27.06.2014 wurde die völlig umgestaltete Kapelle der Kreisklinik Berchtesgaden durch Weihbischof Wolfgang Bischof eingeweiht. Seither stand wieder ein Raum der Stille und des Gebetes für die Kranken und deren Angehörige zur Verfügung: Als Obdach für die Seele beim wöchentlichen Gottesdienst, zum meditativen Innehalten und für die individuelle Begegnung mit Gott, zum Ruhe suchen und zum Ruhe finden. Obwohl nach übereinstimmender Meinung ein wunderbarer Ort zum „Still sein vor dem Herrn“ hatten die Berchtesgadener das unbestimmte, aber starke Gefühl, dass etwas fehle.

Der Verein der Freunde der Kreisklinik Berchtesgaden nahm sich diesem Anliegen an und konnte das Erfordernis nach einer marianischen Darstellung feststellen, die zur Kliniksituation passt und einen Bezug zur kunst- und kulturhistorischen Prägung der Region aufweist. In vielen Gesprächen mit dem Pfarrverband Berchtesgaden, dem Krankenhausträger, den Kliniken Südostbayern, sogar Herr Landrat Georg Grabner wurde eingebunden, sowie dem Kunstreferat der Erzdiözese München-Freising wurde eine allgemein akzeptable Lösung gefunden: Die Schutzmantelmadonna des verstorbenen Berchtesgadener Künstlers Hans Richter sollte passend in die Wand neben der Eingangstür eingefügt werden und die Kapelle marianisch bereichern. Da es sich bei diesem Andachtsbild um eine „Maria gravida“, also um eine Maria in der Hoffnung handelt, wird hiermit auch an die ehemalige Geburtsabteilung auf dem gleichen Stockwerk erinnert.

Der Grafinger Bildhauer Robert M. Weber hat nun diesen Auftrag umgesetzt und Marienbild hat einen neuen prägenden wie einladenden Platz in der Kapelle erhalten.

Am kommenden Freitag, dem 23. März 2018, um 16:00 Uhr wird das Andachtsbild im Rahmen einer Hl. Messe von Pfarrer Dr. Thomas Frauenlob und Krankenhausseelsorger Pater Benno gesegnet. Die musikalische Umrahmung liegt bei Familie Holzner. Die örtliche Bevölkerung ist herzlich zur Segnungsfeier eingeladen.

Foto: Die Schutzmantelmadonna (zugleich Maria gravida) an ihrem neuen Ort.

16.03.2018

Johannes Schöbinger

Vorstandsmitglied  uns die göttliche Vorsehung jedes Jahr die Fastenzeit als „eine Zeit der Umkehr und der Buße“, welche die Möglichkeit der Rückkehr zum Herrn aus ganzem Herzen und mit dem gesamten Leben verkündet und bewirkt.

Wir Christen fasten nicht, um noch religiöser zu werden oder Gott einen Gefallen zu tun. Sie verzichten auf etwas, um bewusst ihren Alltag zu unterbrechen und sich auf Gott auszurichten. Dadurch nimmt man Gottes Gegenwart oft stärker wahr. Durch Fasten schärft man seine Sinne und seinen Geist. Statt fernzusehen, nimmt man sich zum Beispiel Zeit, in der Bibel zu lesen und zu beten.

Die Fastenzeit wurde nicht von der Kirche des ersten Jahrhunderts befolgt!

Sie wurde zuerst von der Kirche in Rom während des Konzils von Nicea 325 A.D. attestiert, als Kaiser Constantine die Kirche offiziell als Staatsreligion des römischen Reiches anerkannte. Alle anderen Formen des Christentums, die Lehren im Gegensatz zur römischen Kirche hielten, galten als Feind des Staates. Im Jahr des Herrn 360 befahl das Konzil von Laodizea offiziell die Fastenzeit zu befolgen.

Durch das Fasten vor Ostern machen sich Christen das Evangelium ganz neu bewusst: dass Jesus, der Sohn Gottes, als Mensch auf die Welt kam. Dass er uns nicht nur gezeigt hat, wer Gott ist, sondern bereit war, alles auf sich zu nehmen, was uns von Gott trennt: unser Versagen, unsere Scham, unsere Schuld. Christen erinnern sich daran, dass Jesus für ihre Schuld ans Kreuz ging und als Lösegeld für sie gestorben ist.

Dass es genau 40 Tage und Nächte sind, bezieht sich darauf, dass auch Jesus so lange gefastet hat. Übrigens haben auch die großen Gottesmänner Mose und Elia jeweils vierzig Tage und Nächte gefastet. Jeder darf aber selbst festlegen, ob, wie lange und auf welche Art er fasten möchte.

Durch das Fasten nimmt man sich bewusst Zeit, Gottes Gegenwart zu suchen. In der Bibel haben Menschen auch gefastet, um Busse zu tun. Das bedeutet, umzukehren von falschen Wegen und sich ganz neu auf Gott ausrichten. Durch Fasten kann man außerdem ausdrücken, dass man es mit einem bestimmten Gebetsanliegen ernst meint. Manche fasten auch einfach nur, um Gott zu ehren und ihm zu zeigen, wie viel er ihnen bedeutet.

Drei Dinge sind es, die dem Glauben Festigkeit geben, durch welche die Frömmigkeit Bestand hat und die Tugend bleibt: Gebet, Fasten und Werke der Barmherzigkeit.

Was das Gebet erbittet, das wird dem Fasten gewährt, und die Barmherzigkeit nimmt es in Empfang. Gebet, Barmherzigkeit und Fasten, die drei Dinge sind eins, und sie verleihen sich gegenseitig Leben.

Die Seele des Gebetes ist das Fasten, das Leben des Fastens ist die Barmherzigkeit. Niemand reiße die drei auseinander, sie vertragen keine Trennung. Wer nur eines von ihnen besitzt und nicht alle zugleich, der hat nichts.

Wer also betet, der faste auch; wer fastet, übe auch Barmherzigkeit; wer selbst gehört werden will, der höre auf den Bittenden; wer sein Ohr dem Bittenden nicht verschließt, der findet Gehör bei Gott.

Wer an Jesus glaubt, ist erlöst und muss nichts mehr dazu tun. Man braucht also nicht versuchen, Gott durch Fasten zu beeindrucken. Fasten soll auch keine Art geistlicher Hungerstreik sein, um Gott zu etwas zu zwingen. Wer so fastet, glaubt vielleicht, er weiß es ein bisschen besser als Gott, wie es laufen soll. Und das bringt nichts. Letztendlich fasten muss freiwillig sein und sollte ein Ziel haben. Wer aus Gruppenzwang fastet oder gar nicht weiß, was er damit erreichen möchte, fastet vergebens.

uns die göttliche Vorsehung jedes Jahr die Fastenzeit als „eine Zeit der Umkehr und der Buße“, welche die Möglichkeit der Rückkehr zum Herrn aus ganzem Herzen und mit dem gesamten Leben verkündet und bewirkt.

Wir Christen fasten nicht, um noch religiöser zu werden oder Gott einen Gefallen zu tun. Sie verzichten auf etwas, um bewusst ihren Alltag zu unterbrechen und sich auf Gott auszurichten. Dadurch nimmt man Gottes Gegenwart oft stärker wahr. Durch Fasten schärft man seine Sinne und seinen Geist. Statt fernzusehen, nimmt man sich zum Beispiel Zeit, in der Bibel zu lesen und zu beten.

Die Fastenzeit wurde nicht von der Kirche des ersten Jahrhunderts befolgt!

Sie wurde zuerst von der Kirche in Rom während des Konzils von Nicea 325 A.D. attestiert, als Kaiser Constantine die Kirche offiziell als Staatsreligion des römischen Reiches anerkannte. Alle anderen Formen des Christentums, die Lehren im Gegensatz zur römischen Kirche hielten, galten als Feind des Staates. Im Jahr des Herrn 360 befahl das Konzil von Laodizea offiziell die Fastenzeit zu befolgen.

Durch das Fasten vor Ostern machen sich Christen das Evangelium ganz neu bewusst: dass Jesus, der Sohn Gottes, als Mensch auf die Welt kam. Dass er uns nicht nur gezeigt hat, wer Gott ist, sondern bereit war, alles auf sich zu nehmen, was uns von Gott trennt: unser Versagen, unsere Scham, unsere Schuld. Christen erinnern sich daran, dass Jesus für ihre Schuld ans Kreuz ging und als Lösegeld für sie gestorben ist.

Dass es genau 40 Tage und Nächte sind, bezieht sich darauf, dass auch Jesus so lange gefastet hat. Übrigens haben auch die großen Gottesmänner Mose und Elia jeweils vierzig Tage und Nächte gefastet. Jeder darf aber selbst festlegen, ob, wie lange und auf welche Art er fasten möchte.

Durch das Fasten nimmt man sich bewusst Zeit, Gottes Gegenwart zu suchen. In der Bibel haben Menschen auch gefastet, um Busse zu tun. Das bedeutet, umzukehren von falschen Wegen und sich ganz neu auf Gott ausrichten. Durch Fasten kann man außerdem ausdrücken, dass man es mit einem bestimmten Gebetsanliegen ernst meint. Manche fasten auch einfach nur, um Gott zu ehren und ihm zu zeigen, wie viel er ihnen bedeutet.

Drei Dinge sind es, die dem Glauben Festigkeit geben, durch welche die Frömmigkeit Bestand hat und die Tugend bleibt: Gebet, Fasten und Werke der Barmherzigkeit.

Was das Gebet erbittet, das wird dem Fasten gewährt, und die Barmherzigkeit nimmt es in Empfang. Gebet, Barmherzigkeit und Fasten, die drei Dinge sind eins, und sie verleihen sich gegenseitig Leben.

Die Seele des Gebetes ist das Fasten, das Leben des Fastens ist die Barmherzigkeit. Niemand reiße die drei auseinander, sie vertragen keine Trennung. Wer nur eines von ihnen besitzt und nicht alle zugleich, der hat nichts.

Wer also betet, der faste auch; wer fastet, übe auch Barmherzigkeit; wer selbst gehört werden will, der höre auf den Bittenden; wer sein Ohr dem Bittenden nicht verschließt, der findet Gehör bei Gott.

Wer an Jesus glaubt, ist erlöst und muss nichts mehr dazu tun. Man braucht also nicht versuchen, Gott durch Fasten zu beeindrucken. Fasten soll auch keine Art geistlicher Hungerstreik sein, um Gott zu etwas zu zwingen. Wer so fastet, glaubt vielleicht, er weiß es ein bisschen besser als Gott, wie es laufen soll. Und das bringt nichts. Letztendlich fasten muss freiwillig sein und sollte ein Ziel haben. Wer aus Gruppenzwang fastet oder gar nicht weiß, was er damit erreichen möchte, fastet vergebens.